Bibliothèque de Ge : aquarelle du Temple de la Madeleine, auteur inconnu

Avec l’archéologue cantonal, Michel Terrier, nous avons découvert avec beaucoup d’intérêt les dessous de l’Eglise de la Madeleine. Elle a été édifiée sur l’emplacement d’un quartier portuaire dont les origines remontent au dernier quart du IIe siècle. Une résidence sera construite sur cette zone à l’époque romaine.

Le mur de l’époque romaine

Les bâtisseurs successifs réutilisent les pierres. ici le pas de porte d’une maison romaine est récupéré pour rehausser un mur plus récent.

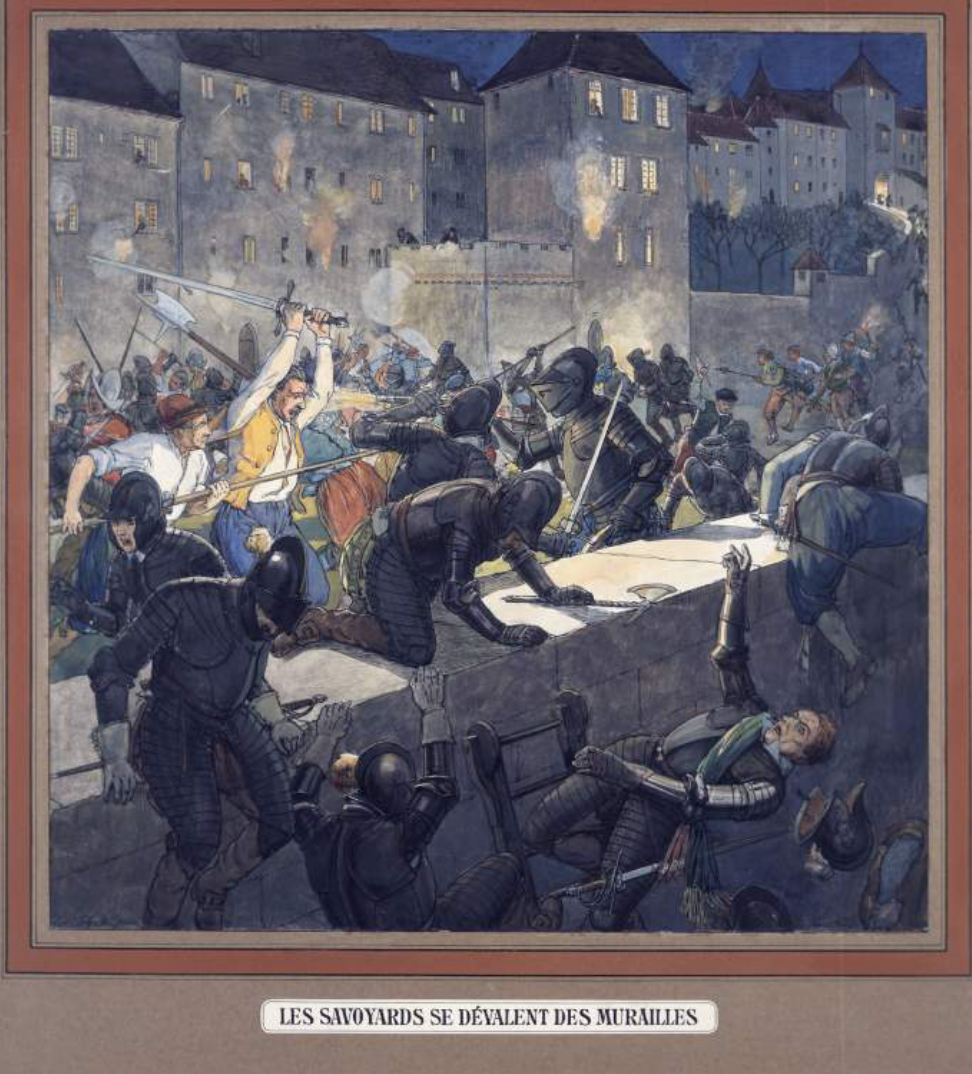

A partir de César et la conquête des Gaules, Nyon devient capitale régionale et Genève, capitale commerciale. Vers le IIIe siècle, la surface de la cité sera réduite au sommet de la colline, avec la ville haute enceinte d’un mur fortifié. La ville basse est en contrebas. Ce quartier semble alors ruiné et une zone funéraire se développe sur ce secteur désormais hors les murs. Ce cimetière est entoure d’une clôture contre laquelle est adossé un petit oratoire abritant une tombe vénérée et de précieuses reliques. A la fin du VI siècle Genève explose, les Burgondes y installent leur capitale et Genève est à la tête d’un diocèses important. L’évêque est très puissant, la ville est enfermée dans ses murs autour de la cathédrale. Des églises, dont la Madeleine, s’installent autour, préfigurant les quartiers actuels.

Tombes mérovingiennes

Des tombes sont enfouies sous l’édifice, avec des sarcophages. L’église sera agrandie et devient une petit église paroissiale avec des fonts baptismaux, elle sera dotée du traditionnel choeur carré caractéristique de nos régions. C’est à ce moment que le vocable de la Madeleine apparaît.

L’aménagement d’un cheminement en bois permet aux visiteurs de remonter le temps.

Le photographe animalier Eric Dürr nous a présenté une conférence captivante et de saison. Ce spécialiste des moyennes altitudes observe, suit et photographie depuis de nombreuses années la faune montagnarde de notre région. Du massif des Bauges au Salève, en passant par le col de la Colombière, il arpente nos montagnes pour suivre les pérégrinations des animaux sauvages.

Le photographe animalier Eric Dürr nous a présenté une conférence captivante et de saison. Ce spécialiste des moyennes altitudes observe, suit et photographie depuis de nombreuses années la faune montagnarde de notre région. Du massif des Bauges au Salève, en passant par le col de la Colombière, il arpente nos montagnes pour suivre les pérégrinations des animaux sauvages.  Il suit leurs traces, se met à l’affût, surtout les nuits de pleine lune, emmitouflé dans son sac de couchage, sans bouger un cil, pour les surprendre dans leurs mouvements et les immortaliser par une photo. Les vues sont superbes et surtout originales et inédites. Elles illustrent bien son propos sur la survie en mauvaise saison.

Il suit leurs traces, se met à l’affût, surtout les nuits de pleine lune, emmitouflé dans son sac de couchage, sans bouger un cil, pour les surprendre dans leurs mouvements et les immortaliser par une photo. Les vues sont superbes et surtout originales et inédites. Elles illustrent bien son propos sur la survie en mauvaise saison. Les animaux ont à ce moment-là un accès difficile à la nourriture. Certains émigrent pour retrouver leur pitance et des espèces plus nordiques hibernent chez nous. Il y a donc deux populations: sédentaires et migrateurs.

Les animaux ont à ce moment-là un accès difficile à la nourriture. Certains émigrent pour retrouver leur pitance et des espèces plus nordiques hibernent chez nous. Il y a donc deux populations: sédentaires et migrateurs. Les herbivores descendent là où la neige est moins épaisse. Deux stratégies se mettent en jeu: se déplacer ou hiberner. La marmotte fait des réserves et s’enferme. Les chauves-souris, vont sous terre et hibernent dans des grottes plus profondes, selon la température.

Les herbivores descendent là où la neige est moins épaisse. Deux stratégies se mettent en jeu: se déplacer ou hiberner. La marmotte fait des réserves et s’enferme. Les chauves-souris, vont sous terre et hibernent dans des grottes plus profondes, selon la température. Le pelage de certains animaux devient plus épais. Les bouquetins mangent sur les crêtes où le vent souffle la neige ou sur les terrains dégagés par les avalanches. Ils déblaient la neige avec les cornes.

Le pelage de certains animaux devient plus épais. Les bouquetins mangent sur les crêtes où le vent souffle la neige ou sur les terrains dégagés par les avalanches. Ils déblaient la neige avec les cornes. Les chamois sont capables de manger du bois et des bourgeons.

Les chamois sont capables de manger du bois et des bourgeons. Les animaux les plus faibles peuvent mourir et ils sont alors dévorés par les charognards.

Les animaux les plus faibles peuvent mourir et ils sont alors dévorés par les charognards.

C’est aussi la période de rut pour pas mal d’animaux, car les jeunes naissent ainsi alors au printemps, en mai, lorsque la recherche de nourriture est relativement facile.

C’est aussi la période de rut pour pas mal d’animaux, car les jeunes naissent ainsi alors au printemps, en mai, lorsque la recherche de nourriture est relativement facile.

Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’un lunch bien fourni, suivi par le bris fracassant de la marmite en chocolat.

Puis tout le monde s’est retrouvé autour d’un lunch bien fourni, suivi par le bris fracassant de la marmite en chocolat.