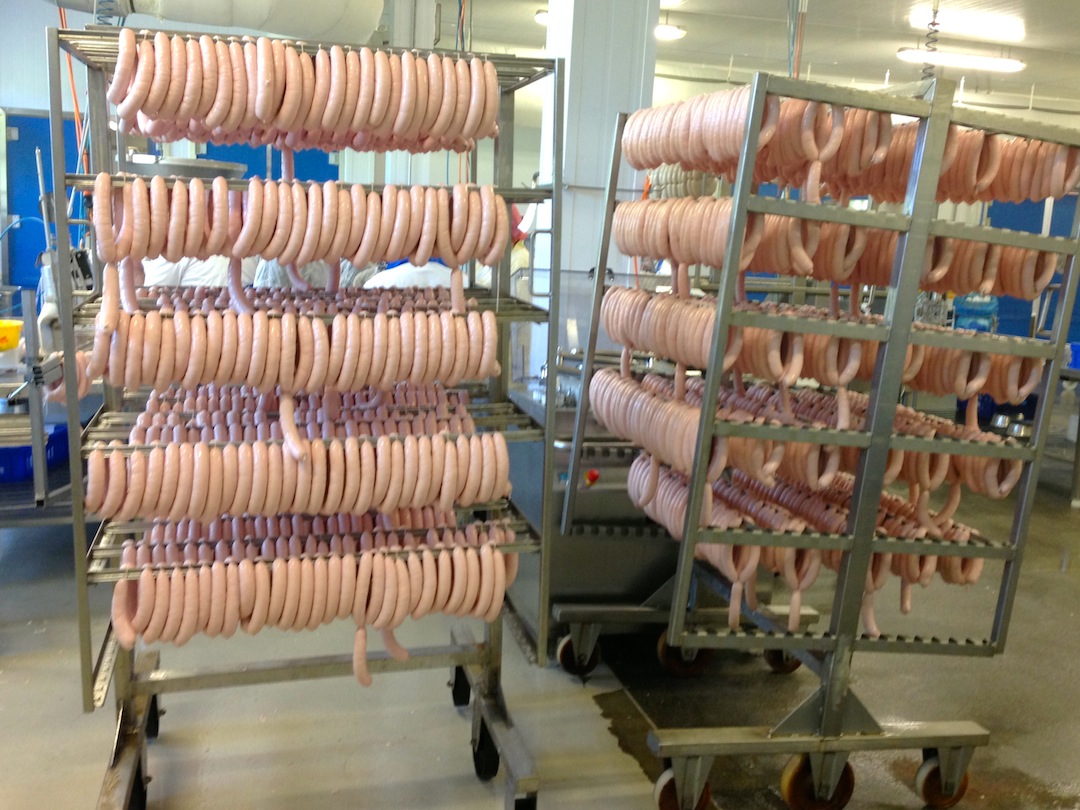

Image coll BPU. Débarquement des contingents soleurois et fribourgeois au Port Noir le 1er juin 1814

L’entrée de Genève dans la Confédération a été émaillée de péripéties politiques et guerrières. L’étape la plus concrète fut l’envoi par le lac, le 1 juin 1814, de contingents fribourgeois et soleurois. En effet, en venant de l’est, on ne peut pas atteindre Genève sans passer par la France.

L’historien Richard Gaudet-Blavignac en a fait une relation très vivante et comme d’habitude, il a captivé son auditoire.

Les liens de Genève avec la Suisse ont toujours existé, particulièrement par des traités de combourgeoisie avec certains cantons.

En 1798, Genève est annexée par les Français sous l’empire napoléonien.

La bataille de Leipzig, octobre 1813, une défaite pour Napoléon 1er. Le total des pertes est incertain, les historiens l’évalue à 140’000 hommes.

Les citoyens de la cité sont alors sur tous les champs de bataille de Napoléon. En 1813, à Leipzig, les affaires vont mal pour l’empereur, les Alliés (Russes, Autrichiens et Prussiens) entrent en Suisse. Pour éviter la confrontation, le syndic de Genève entreprend des démarches. Le 30 décembre 1813, les Français sortent de la ville et quelques heures plus tard, les Autrichiens entrent.

Image coll. BPU. Vue prise de St Antoine. Gravure due à F. Ferrière, date des premiers mois de 1814.

Un gouvernement provisoire est formé et le 31 décembre 1813, Genève proclame son indépendance et entame la Restauration. Français et Autrichiens continuent de ferrailler dans le pays de Gex et les Genevois suivent les combats depuis la Treille.

En grande pompe, le retour des canons

Napoléon abdique, le 4 avril 1814, à Fontainebleau. C’est la fin de la guerre et de l’empire. A Genève, les syndics respirent et sortent de leur cachette. En avril, les Autrichiens s’en vont. Il faut relever qu’ils se comportaient assez mal et que leur départ a été un soulagement. Mais ils partent avec les canons et Genève se retrouve désarmée. Après beaucoup de recherches et de négociations, les canons sont finalement rapatriés.

Le 1er mai 1814, un premier gouvernement provisoire, composé d’aristocrates, met en place la Restauration. Tous les citoyens ne sont pas contents avec cette mesure, ils ont l’impression de revenir à l’Ancien régime voire à l’Antiquité ! Des tensions se créent.

Que va devenir Genève? Des contacts sont pris afin d’entrer dans la Confédération. Certains cantons ne sont pas très chauds. Ce n’est donc pas joué. De plus, les Confédérés exigent une nouvelle constitution et des frontières communes afin de lui assurer une contitinuité territoriale.

Image internet. Charles Pictet de Rochemont, 1755 – 1824, a négocié les frontières actuelles de la Suisse

En 1814, le congrès de Vienne, puis celui de Paris s’appliquent à remettre de l’ordre en Europe. Genève envoie une délégation, composée notamment de Pictet de Rochemont, Gabriel Eynard et Divernois, qui défend les intérêts genevois.

Image internet. Le 20 mars 1815, une déclaration des puissances européennes est signée sur « les affaires de la Confédération ».

En mai 1814, le Congrès donne son accord à l’entrée de Genève dans la Confédération moyennant une nouvelle constitution et une frontière commune avec la Suisse. Talleyrand, alors ministre français des Affaires étrangères, n’aime pas trop Genève. Il souhaite qu’il y ait une frontière commune avec la Suisse (désenclavement) mais aussi des limites naturelles avec la France.

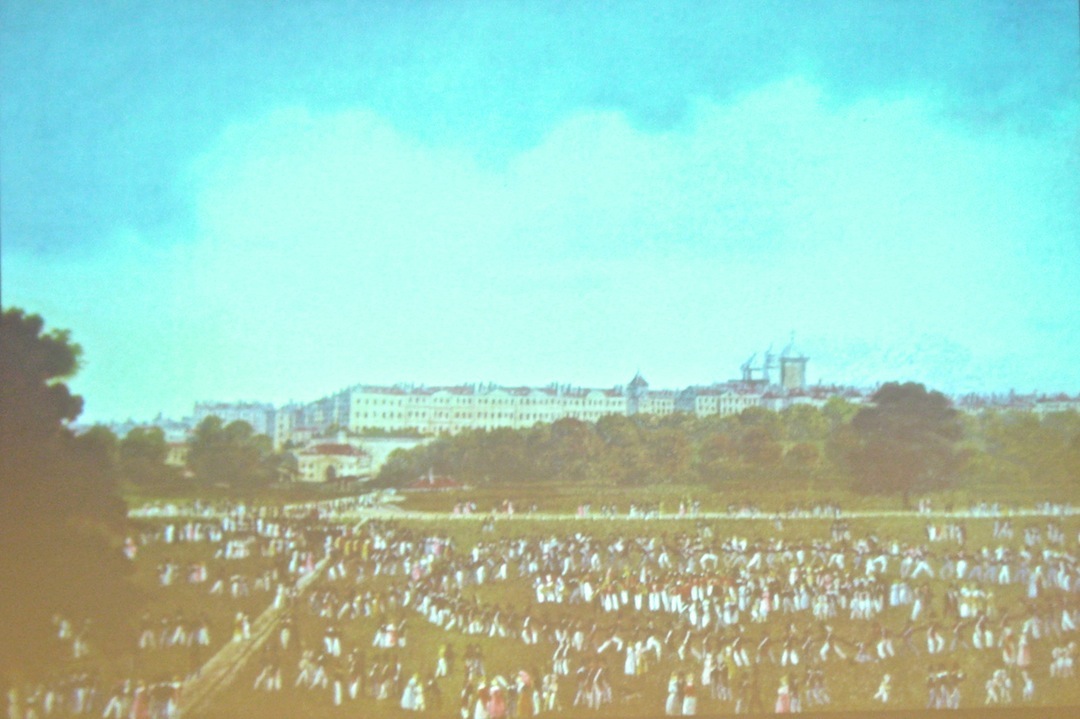

Image internet. Peinture de F. Dufaux. L’arrivée des troupes suisses à Cologny, 1er juin 1814

Les Autrichiens partis, il y a un problème de service d’ordre. On va demander de l’aide aux Confédérés. Il faut un acte solennel et le 17 mai, il est décidé que l’évènement sera fastueux avec musique, chant et congés. Le matin du 1er juin 1814, tout est prêt. Pas de chance, le gouvernement provisoire reçoit une lettre de la France: « Vous n’aurez ni Salève, ni Vuache. » Donc pas d’élargissement de territoire qui aurait permis une frontière naturelle entre la France et la Confédération. Tant pis, on se débrouille et trois barques partent de Nyon avec des troupes soleuroises et fribourgeoises, ainsi on n’empiète pas sur la France.

le 1er juin 1814, Genevois et Confédérés font la Fête sur la Plaine de Plainpalais

Acclamés et fêtés par des milliers de spectateurs enthousiastes, les Confédérés, sous le commandement du colonel Girard, débarquent au Port Noir. Micheli les accueille. On boit, on mange, on ripaille toute la nuit avec beaucoup de liberté et cordialité.

Le 12 septembre, la diète accepte Genève dans le giron de la Confédération et le 19 mai 1815, l’acte final est signé.

Genève obtient enfin ses frontières communes avec la Suisse. Sur la rive droite, sept communes du Pays de Gex comptant trois mille cinq cents habitants, sur la rive gauche, vingt-quatre communes savoyardes avec douze mille sept cents habitants vinrent compléter le territoire genevois entre 1815 et 1816.

L’historien Richard Gaudet-Blavignac a donné une conférence très vivante et comme d’habitude, il a captivé son auditoire.

D’origine latine et actuelle devise de la Suisse, popularisée par les Trois mousquetaires, d’Alexandre. Dumas. Elle met en valeur la vertu de solidarité : il faut être solidaire et ne faire qu’un :

« Un pour tous, tous pour un »

Tout a commencé par le discours de Jacqueline, une histoire d’amour entre l’homme et sa terre, la Genève vigneronne, pleine de surprises et de soubresauts. Médusé et accroché, notre public a été tout ouïes.

Tout a commencé par le discours de Jacqueline, une histoire d’amour entre l’homme et sa terre, la Genève vigneronne, pleine de surprises et de soubresauts. Médusé et accroché, notre public a été tout ouïes. Nous avons eu la chance d’être secondé tout au long de la soirée par cinq jeunes du Parlement des Jeunes de Chêne. Ils ont été d’une aide précieuse et n’ont pas ménagé leur efforts.

Nous avons eu la chance d’être secondé tout au long de la soirée par cinq jeunes du Parlement des Jeunes de Chêne. Ils ont été d’une aide précieuse et n’ont pas ménagé leur efforts. A l’heure de se quitter, la mélancolie était au rendez-vous et tout le monde songeait déjà à la prochaine fête. Surprise, surprise…

A l’heure de se quitter, la mélancolie était au rendez-vous et tout le monde songeait déjà à la prochaine fête. Surprise, surprise…